每年2~3月,在三峽老街附近有一條美麗又夢幻的櫻花大道,不需上山排隊,只要漫步街頭就能浪漫賞櫻,讓您度過悠閒的療癒時光。 前往三峽老街櫻花大道請點我

more老街周邊自然景點

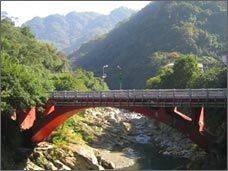

八張左岸位於三峽祖師廟旁,主要是指三峽河河畔的秀川里、八張里,與「長福橋」、「清水祖師廟」、「清水老街」及「三峽拱橋」共構成整個三峽河地帶的親水遊憩區。在冬候鳥過境期,在長福橋上、下游300公尺的範圍,可見到大白鷺、蒼鷺、花嘴鴨、高翹鴴等,甚至還能與鴛鴦不期而遇呢!目前左岸的自行車道也增設完成了,可直達柑城橋,再轉進大漢溪左岸或右岸的自行車道。

more鳶山位於三峽市街背後,因山形與高空翱翔之鳶十分相似故名,山雖不高,名氣可大,是承雪山山脈毓秀鍾靈之氣。鳶山上的夜景更是美不勝收,繁星點點,山底下的車燈與路燈蜿延成最自然的美景,白天與黑夜的景色都有不同的美。三、四月份更是梧桐花綻放的季節,整座山尤如覆蓋了一層雪白的白雪般的詩情畫意,漫步於幽山小徑,看著梧桐花旋轉的飄落,呼吸著最純淨的空氣,聽著蟲鳴鳥叫,令人有通體舒暢、心曠神怡之悠悠閒情。

more湊合位於往五寮與插角的分歧點上,從湊合橋出發往插角國小金敏分校繞行一圈,是條輕鬆的賞鳥路線。根據台北市野鳥學會民國七十六年底的調查,三峽共有鳥類八十三種,湊合一帶就發現了四十四種,以活動於鄉野間和雜木林裡的鳥類為主。最常見的有麻雀、小白鷺、綠繡眼、白頭翁和家燕等。在寒冷的冬天,鳥類會因避寒而遷徙;中低海拔的林區,常見大批從異地飛來的候鳥,以及自高海拔下移的留鳥,是觀察鳥類生態最恰當的季節。一天之中,則以清晨和黃昏最佳,可以看見鳥類群出覓食的景象。

more

三峽河流域蜿蜒漫長,地形景觀變化不小。在中游以上,多是峽谷地形,可以認識溪流驚人的侵蝕力量。湊合為三峽河的兩大支流:插角溪與五寮溪的匯合處台地。在台地下方有一座年代久遠的醒心橋,從橋上俯視峽谷兩岸,險峻的山壁寸草不生,溪底似乎深不可測,溪流衝擊著河中的巨石,發出震人心肺之聲響,此即湊合谷。

湊合谷的河床系硬質岩所構成,久經河水侵蝕切割之後,形成谷底波濤洶湧,怪石嶙峋之佳景其中尤以十八洞天一帶溪谷最具代表性。十八洞天之得名,係由於河邊山岩有十八個洞,每一洞中皆有積水,小的如盆,大的如窟,歷歷可數,因此得名。

大板根森林遊樂區位於三峽區插角里之大豹溪畔,佔地二十公頃,在日據時代是台灣最大的第一座製茶廠,擁有近百年歷史,目前還保存有日本皇室休閒渡假行館,花園、魚池、森林步道等規劃完善的設備,還有自然

more東眼瀑布是因不同岩層的「差異侵蝕」而形成。瀑布形成的過程,起先主流與支流的河床一樣高。然因主流河床是屬於較軟的頁岩,容易侵蝕;支流河床則是較堅硬的砂岩,不易受侵蝕。而後主流向下、向兩側的侵蝕速度快;支流水量小,岩層硬,侵蝕速度慢,跟不上主流,乃逐漸形成不同的高度。其後主流往下愈切愈深,與支流的落差越來越大,於是便形成瀑布。

more在大豹溪大義橋附近河谷中,有一巨石狀似豹頭,遠看神似有一頭豹俯伏在河邊飲水,據說這便是大豹溪名稱的由來。當地耆老說,該大豹石原為豹精,與他的結拜兄弟蟾蜍精與大象精,在大豹溪流域無惡不作,居民深為所苦。鄭成功在除掉鶯歌的巨鸚鵡與三峽的大鳶後,便來到大豹溪,要為大家除三害。三妖見到國姓爺便立即跪地求饒,願化為巨石,鎮住大豹溪,讓大豹溪居民永不受水患之苦。

more

三峽怎麼玩

三峽怎麼玩